Cacti / Paraíso Perdido | Balé da Cidade de São Paulo

Cacti (2010), de Alexander Ekman é uma obra de gênio. Da forma como discute sistemas de criação, de interpretação e de validação da arte contemporânea à articulação coreográfica meticulosa, precisamente casada com uma proposta de iluminação e de trilha sonora que resultam num todo impactante, a obra é um daqueles raros exemplos que agrada neófitos e especialistas. Não à toa, desde que entrou no repertório do Balé da Cidade, em 2014, essa obra foi dançada pela companhia todos os anos — fato raro, e pelo qual agradecemos.

Se nas entrevistas recentes, o novo diretor artístico da companhia, Ismael Ivo, ressalta as dificuldades financeiras pelas quais o grupo passa, e menciona uma cobrança por obras novas e internacionais, a resposta que a temporada de junho no Theatro Municipal de São Paulo nos trouxe foi acertada, e a companhia mostrou aquilo que faz de melhor e aquilo que dela continuamente esperamos: escolhas inovadoras, que alimentam a dança daqui com obras intrigantes e cativantes.

Entre conjuntos que não deixam espaço para o erro e duos expressivos que não deixam lugar para apatia, Cacti continua convencendo o público e exibindo o talento do elenco desse grupo, pela primeira vez este ano completamente realizado. Destreza é algo do que essa obra mais cobra, e, tal qual a reflexão sobre as oras de arte, os indivíduos se desfazem no geral da realização artística: o tópico principal em Cacti é como interagimos com as obras, e as estruturas de trabalho e produção que estão presentes por trás delas. Assim, mesmo nas posições de destaque do duo do meio do espetáculo, não há muito espaço para a individualidade, e a interpretação cênica está (e precisa estar) constantemente a serviço do todo da obra.

O que aqui vemos é um discurso coreográfico, mas também e em palavras — com os textos que acompanham as cenas — que nos leva à reflexão de como as obras são feitas e como elas são entendidas, partindo da observação dos processos de colaboração artística para embarcar numa discussão dos entendimentos que se pode ter da obra em questão. Ekman já havia pontuado que Cacti foi criada pra debater a crítica de arte, o sistema de interpretação e validação que se dá pelo que o coreógrafo indica como uma leitura específica de um indivíduo, e uma atribuição de sentido e valor àquilo que é apresentado, que limita as potências da obra, por determinar o que dela deve ser apreendido pelo público.

O texto inicial da obra nos coloca nesse contexto, explica uma leitura da cena, do uso dos pedestais e plataformas, da atribuição de significados aos cactos, e das relações que são construídas. Paralelamente, o duo que segue parece questionar a intencionalidade por trás desses entendimentos, com os bailarinos que se movem enquanto ouvimos uma conversa em que discutem a coreografia, as suas possibilidades de articulação, e, frequentemente, brincam com o que devem e o que podem fazer em cena. Ao final, o resultado, como anunciado no terceiro texto, está entre o simbólico e o ameaçador, e pode ser transportado para essa discussão maior, dos riscos da interpretação, e, em última instância, da crítica das obras.

Cacti funciona tão bem porque aborda o sistema em que está inserido com seriedade suficiente para despertar o interesse e a reflexão, mas com leveza suficiente para a apreciação que vai além do racional. É uma obra inteligente, que constrói um discurso sobre a arte contemporânea, seu lugar na sociedade, e suas possibilidades de entendimento, mas que não se limita à sua racionalidade: seu valor se dá enquanto realização artística — e não apenas enquanto discurso sobre a arte. Nesse sentido, seu valor dentro de uma companhia como essa, e dentro da arte que se faz em São Paulo, é imensurável: numa cidade cuja dança se construiu já sobre as estruturas da modernidade, o equilíbrio entre o conceito, a proposta, a realização e a recepção parece continuamente buscado, e continuamente trabalhoso.

Reapresentar Cacti, portanto, não é nenhuma surpresa, ainda que seja um grande agrado. O que surpreendeu nesse programa de Junho foi a escolha da segunda obra da noite, Paraíso Perdido, que Andonis Foniadakis criou para o Balé da Cidade em 2011, e que não havia sido mais dançada desde o ano seguinte, tendo passado toda a última gestão da companhia fora do repertório ativo. Interessante, então, que a companhia mergulha em seu acervo e traz de volta a coleção de mais de uma centena de figurinos de João Pimenta e máscaras de Igor Alexandre Martins para colocar em cena essa obra que nos apresenta algo entre (e além de) uma cosmogonia e um apocalipse.

Da primeira cena, com uma projeção que remete à chuva e constrói no palco uma ideia de caos, seremos levados a um universo cumulativo e violento, que se desdobra em luz e em coreografia, e explora temas que vão da sugestão de Adão e Eva — com figurinos de malhas pretas transparentes que deixam vislumbrar todo o corpo dos bailarinos, exceto pelas partes íntimas — até bestas imaginárias, mitológicas, divinas (e talvez, mesmo, malignas). A partir da influência do Jardim das Delícias de Hyeronimus Bosch, referência para a criação de Paraíso Perdido, a obra se constrói pela mistura dos detalhes, que se fundem, se mesclam ao todo, ambientados pela trilha sonora original de Julien Tarride, tão variada quando as cenas, indo do lírico intimista ao carnal violento, e que inclui, em meio a seus instrumentos, gritos de êxtase, mas também de desespero.

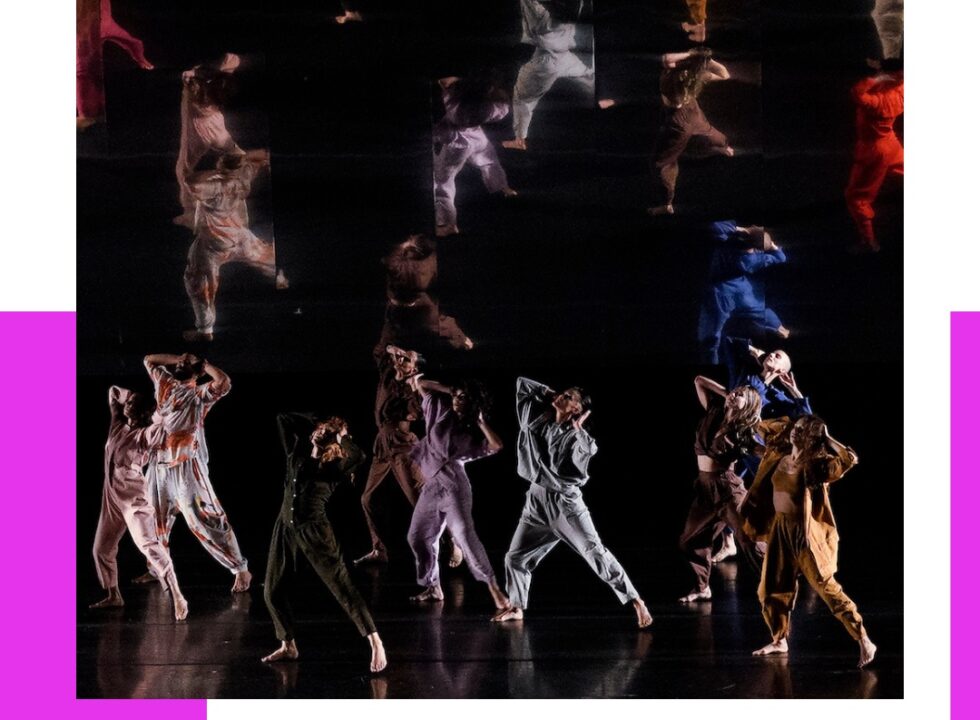

Há algo de religioso na experiência desse ritual dionisíaco desenfreado, e, tomados por uma espécie de arrebatamento constante, os bailarinos giram, se debatem, caem e rolam. Entre tantos acúmulos, surpreende a escolha por uma palco quase neutro. Mesmo os figurinos são — quase todos — pretos, cinza, ou da cor da pele, e a iluminação aposta num jogo de luz e sombras em intensidades e direcionamentos diversos, pautados, de tempos em tempos, por projeções que têm pouca interação com os bailarinos.

Conforme as cenas são permeadas por berros e urros adentramos numa investigação do grotesco, do retorcido, do disforme, que reverbera nos corpos dos bailarinos. Dado momento, uma tela desce no proscênio, e nesse novo espaço entrevisto, os bailarinos se amontoam numa orgia sem êxtase. O que prevalece nessa obra ritual, é um tom de abandono, que demanda uma entrega absoluta na execução da movimentação. E ainda que a coreografia não seja especialmente intricada ou complicada, há no arrebatamento contínuo um esforço constante, que drena tanto os intérpretes quanto o público.

O que há de interessante no desenvolvimento coreográfico desse abandono são as formas de exploração dos limites corporais e espaciais, que parecem criar novas densidades para o espaço do palco: há quedas que parecem aladas e saltos que se enfiam no ar como se cavassem no subterrâneo — e assim vamos perdendo os ancoramentos da realidade. O tempo e o espaço que Paraíso Perdido constrói são algo do desconhecido, além daquilo com que já sabemos lidar. Passamos pela violência do caos do princípio do mundo, por Adão e Eva, e encontramos tantas outras figuras no meio de um percurso que não é de fato um caminho: não há uma trilha para seguir, e olhamos a obra com os olhos convulsivos, como se eles se dispersassem agitados e, a cada piscadela, encontrassem uma nova coisa para observar — tal qual as telas de Bosch.

Cerimonial, esse novo universo cobra a entrega absoluta dos corpos, e inclui um sacrifício cênico, do qual surgem, em meio à escuridão e neutralidade que até então foram criadas, criaturas resplandecentes, com figurinos que refletem a luz e brilham no palco e na platéia. Seguindo essas criaturas, um elenco de bestas de toda sorte, transmutadas, se aglomeram em volta de um globo transparente e iluminado, uma metáfora do mundo, porém esvaziada. Colocado no centro do palco, esse globo restará ao final da obra como única fonte de luz (e talvez única fonte de esperança). Um retrato caótico de um paraíso perdido. Não um fim do mundo, nem necessariamente o seu princípio: começo e final perdem suas dimensões, tanto quanto as novas densidades do ar — familiares aos bailarinos, mas inexploradas por nós da platéia. Resiste ao caos do acúmulo essa fagulha, intensa, de existência e brilho. Desgovernada, desperdiçada, descontrolada: uma certa forma de perdição, mas também de paraíso.

Inserir esse programa na discussão sobre as dificuldades financeiras da companhia, e em comparação com o primeiro programa (Adastra / Risco) dessa nova direção, e também considerando tudo aquilo que já se falou sobre o projeto dessa gestão é uma empreitada certeira. Ainda que não haja uma estreia, cobrança recorrente — e nem sempre justa — às companhias, há a presença de uma obra que estava ausente dos palcos há tempo suficiente para carregar simultaneamente um tom de reconhecimento e de novidade. Casar Paraíso Perdido com Cacti é uma estratégia que mostra múltiplas facetas da produção da companhia, mas, acima de tudo, valoriza o seu público: enquanto capaz de dialogar com esse grupo, capaz de refletir sobre a arte e a dança, e, principalmente, enquanto merecedor de obras boas e (muito) bem dançadas.