“Às margens de um rio que quem sabe dorme” Escrito para o Criticatividade

Geo-coreo-poema. Usaria uma dessas palavras compostas, até populares demais hoje em dia (e gratuitas, muitas vezes), não para sugerir que aquilo que “Cão Sem Plumas” faz seja algo de inédito para a dança, mas porque parece, realmente, algo de novo — e de uma proposta profundamente trabalhada, pensada e planejada — para a Companhia de Dança Deborah Colker.

Habituados a encontrar em cena os desenvolvimentos de alta fisicalidade, e a estética quase que clássica, constantemente pomposa, da coreógrafa carioca, aqui nos afundamos em um rio que se esconde em um terreno árido, cobrimos os corpos de lama, e dele saímos molhados, mas com a lama ressecando sobre a pele, misturando o rio e o corpo, craquelando, formando uma crosta que faz — bailarinos e público — levarem consigo o rio, a lama, e o espetáculo.

É essa a imagem que Colker usa para compor sua obra baseada no poema homônimo de João Cabral de Melo Neto. Natural do Recife, e tendo passado diversos momentos da vida fora de sua terra, o poeta carregava consigo a lembrança imagética, que fundamentalmente ilustra um pensamento político sobre a sua terra. Por ele, a imagem é transformada na metáfora do rio Capibaribe, indicativa da situação precária de vida no Recife, de seus extremos e disparidades.

O poema é melódico, rítmico, e trabalha insistentemente por construções curtas e sucessivas, que vão acumulando novos detalhes na formação de suas imagens, que constantemente mesclam os indivíduos ao espaço — de onde vêm, e o qual os constitui. O mesmo propósito íntimo-geográfico de João Cabral é replicado na obra de Colker, em seus dois elementos mais fundamentais: movimentação, e estrutura cênica.

Em comparação com os palcos das últimas obras da companhia, o palco de “Cão Sem Plumas” à primeira vista parece assustadoramente esvaziado. Impressão enganadora: todo o fundo do palco rapidamente se transforma numa imensa tela onde é projetado um filme, realizado por Cláudio Assis e Colker, gravado pelos caminhos do Capibaribe, com os bailarinos da companhia.

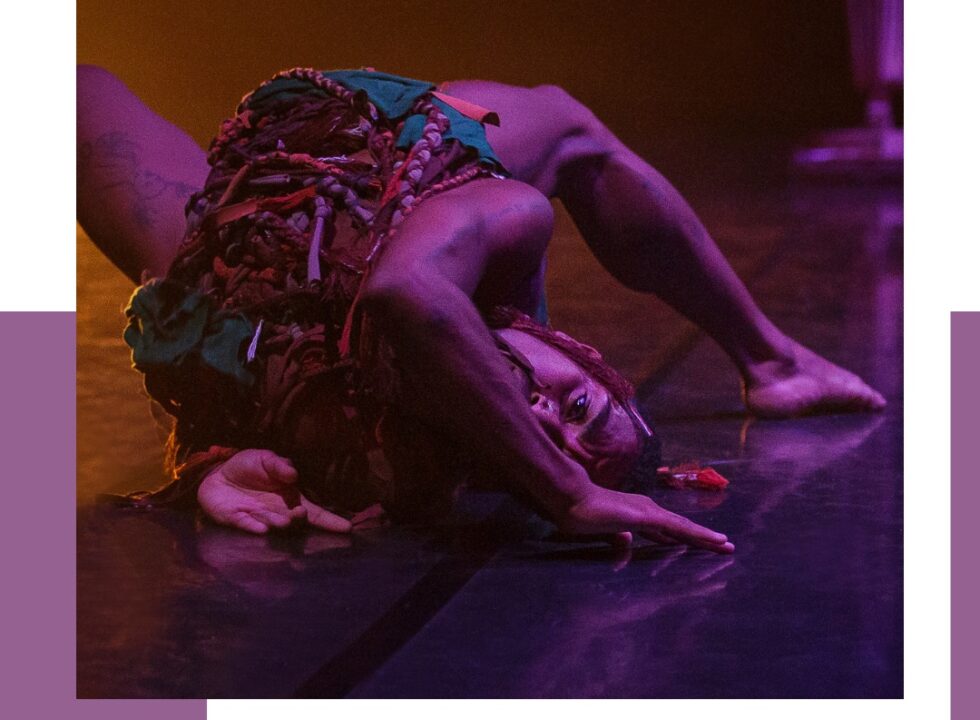

Grandiosidade incomensurável: as imagens da tela permitem tanto o plano aberto do macro como a aproximação micro em detalhes mínimos do terreno e dos bailarinos, nos fazendo navegar por um universo que, mesmo sozinho, seria interessante. Frente a essa imensidão visual, se colocam os bailarinos do elenco, com figurinos e maquiagem que dão a impressão de estarem nus e cobertos de lama, se confundindo e se misturando com o rio.

Desde a primeira cena, são observados os novos acentos de Colker, importados de uma pesquisa em danças originais para o grupo, como o Coco, o Jongo, o Samba, o Cavalo-Marinho, o Maracatu, e o Kuduro. O resultado são corpos de torço rígido, trabalhados em dinâmicas de alto e baixo, e em movimentos brutos, que remetem a pedras, a secura, a rigidez, a dificuldade.

Para escapar do isolamento e sobreviver ao que parece uma ameaça (bela, poética, mas ainda sim uma ameaça), os bailarinos constróem corpos coletivos, misturam-se não apenas à cenografia, mas entre si. Convertem-se, aos grupos, em estruturas maiores, que navegam pelo rio, pelo mangue, pelo canavial. Interagem com a imagem projetada com delicadeza e deferência, como se ela fosse água e por ela navegassem.

Em oposição a esses agrupamentos, três criaturas isoladas, limpas, brancas. São três garças que não se misturam aos bailarinos na lama. Representativas de outros desejos que se aplicam sobre o Capibaribe, não só a resistência dos bailarinos-caranguejos, mas também a ganância de uma elite que se aproveita do rio, mas ignora as mazelas que ele atravessa, que serão também trazidas à tona na cena final, em que os caixotes da cenografia de Gringo Cardia se articulam como as palafitas das favelas do Recife, e servem ao mesmo tempo de casa, de habitat, e de prisão para os bailarinos.

Há muito o que olhar em “Cão Sem Plumas”. Os olhos se preenchem pela grandiloquência do video, e continuam sendo provocados por todas as elaborações cênicas e coreográficas. Dado momento, não há mais certeza de se assistimos ao filme ou a coreografia: sua relação é simbiótica. Nem sempre equilibrada — há desmedidas para ambos os lados que chamam, vez e outra, a atenção para si —, mas esse efeito se encaixa primorosamente na proposta desse poema e de sua versão coreográfica: há coisa demais ali, para se ver e para se pensar.

O tamanho do indivíduo frente ao espaço, as possibilidades de cooperação, mas também de indiferença: são esses os temas que transformam o que poderia ser um exemplo local em uma forma de entendimento universalizado. Novo, porque escapa de uma linha de trabalho quase contínua sobre o tema do desejo presente nas últimas criações da companhia. Mas também tradicional, porque espelha uma época e um lugar, e, ainda, atual, porque reflete o agora, em muitos níveis.

Impactante, e não só pelo seu tamanho — tamanho, grandiosidade, aliás, sempre foram marcas de Colker — mas sobretudo pela articulação quase vertiginosa das partes desse todo. Talvez essa articulação pareça excessiva, mas a realidade que ela retrata também é uma realidade de excessos. Algo que, na época da escrita do poema, insistia num tom de algo tão perto, e mesmo assim tão longe, e que, quase 70 anos depois, parece ainda mais distante.

O sucesso da obra é a articulação, fruto de um trabalho longo, de anos, e um investimento de estudo e aplicação de novas fontes que reinventam a movimentação Companhia, ao mesmo tempo em que mantém algumas de suas características de trabalho. A grande distinção, que também parece uma evolução lógica dos trabalhos da coreógrafa, está na dinâmica do espaço. Colker sempre mostrou um interesse em transformar o palco em algo diferente. Aqui, não é exatamente o palco que é transformado no rio, mas a cena que parece nos transportar para o Capibaribe.

Somos levados para esse lugar, e apresentados a sua brutalidade, doçura, insistência e beleza. Viajamos por esse espaço, navegável por poema, trilha sonora, filme, cenografia e movimentação. E ali a geografia se transforma em dança. Um geo-coreo-poema, que não separa onde começa o rio, onde começa a terra, a pele, e o homem. Cobertos de lama, às vezes escondidos, como as margens de um rio que, quem sabe, dorme, nossos contornos são borrados.